Happy Birthday, Guyana!

きょうはガイアナの独立36周年の記念日なので、国歌(mp3)を歌って、いっしょにお祝してみました。

いとしガィアナ 川と野ずえ

ひかりは輝き 雨は優し

宝石のごとき 山辺 海辺よ

われらが母 自由の土地よ

みどりガィアナ 悪夢は去り

つながれし奴隷 ここに眠る

安らかなれかし そして我らに

ガィアナの子らに とわに自由を

とぅときガィアナ 民は違ぇど

同じくるしみを いしずえとす

父祖のみた夢を 我ら遂げずや

「自由の土地」「とわに自由を」と繰り返しているのは、どういう背景があるのでしょうか? 「六つの民 住む ひとつの土地」というどことなくファンタジー物語的な表現は、どういう意味でしょうか?

ガイアナはブラジルのとなりの国ですが、住んでいる人の約半分はインド人です(2001年推計)。なんで南米にインド人の国があるのでしょうか?

そして南米のかたすみのパッとしない国かと思いきや、どうしてどうして、スイスやフィンランドにも負けないくらい

The Kaeiteur Falls, from The Natural Beauty of Guyana,

© Guyana Outreach Missions, 1998.

知れば知るほど、おもしろい国ガイアナ。――しかし、なんといってもいちばんすごいのは、そもそもガイアナという国は名前すら(存在自体)知られてない、という点でしょう。ガイアナは、だれも知らないことで有名な(?)国なのです。試しに学校で世界地理の先生にガイアナってどのへんですか?ときいてみよう!

Another view of the country of Guyana, from The Natural Beauty of Guyana,

© Guyana Outreach Missions, 1998.

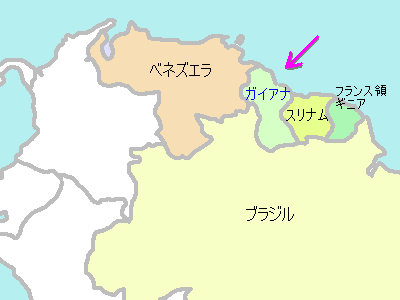

南アメリカの右上のほうに、ブラジルとベネズエラに はさまれるようにして、ガイアナ、スリナム、フランス領ギニアがある。赤道よりちょっと上のトロピカルな地域だ。

ブラジルと並べると小さく見えるが、ガイアナの面積は日本の本州くらいある。けっこう広いのだ。逆に言うと、ブラジルがいかに広大か分かる。

かつてガイアナはイギリス領ギニア、スリナムはオランダ領ギニアだった。フランス領ギニアは今も昔もフランスの領土。大航海時代~植民地主義の時代にこれらの国が陣取り合戦をして、最後には今の地図にあるように獲物は3分割された。歴史的な過去のことだから、いまさらどうこう言っても仕方ない。

内陸部は森林や

ガイアナ、スリナム、仏領ギアナのあたりは、ひとまとめにギアナと呼ばれることがある。ガイアナ(ギアナ)は、先住民の言語で「水の多いところ」の意味だという。実際、雨がたくさん降り、川、滝、湖が多い(そして海も)。

ちなみに、おとなりのベネズエラ(Venezuela)は「ベネツィアの娘、小ベネツィア」というほどの意味。こちらも水上交通や水利用文化が発達していたのだろう。

写真はThe Natural Beauty of Guyanaより。ガイアナの国の花スイレン(Water Lily)。ものによっては非常に大きな花がさく。神聖な植物とされ、先住民はスイレンの葉っぱを婚礼の食事や供物のお皿に使ったという。

ガイアナの人口は約70万(2001年推計、CIA)。広さのわりに少ない。けれど、うちわけは複雑だ。

もちろん実際には、さまざまな混血の住民もいる。上のリストで実数がいちばん多いのはインド人。宗教的には、長い植民時代をへて、キリスト教徒がいちばん多いが、ヒンドゥー教、イスラム教も多く、3宗教の祭日が、国の祝日に入っている(Public Holidays and Festivals for Guyana)。

サムネイルふうに引用した画像のオリジナルと出典を見るには、そのサムネイルをクリックしてください(以下同じ)。

ガイアナには、

しかし、もとイギリス領だったなごりは強く、今でも英語が公用語だ。スペイン語、ポルトガル語がふつうの中南米では例外的存在だ。

コロンブスが来たころ(西暦1500年前後)南北アメリカ大陸には合計・数千万~一億程度の人々が住んでいたと推定されている。現在ネイティブ・アメリカンとかアメリカ・インディアンと呼ばれるこの人々は、さまざまな点でアジア人と似通っている。古代、シベリアとアラスカが陸続きだったとき、ここを通ってアジア大陸から来た人々の子孫らしい。

Wai-wai children, from Photographs from Guyana

数は減ったものの生き残ったアメリカ先住民の子孫は現在でもガイアナの奥地の草原や森林地帯で暮らしている。おおざっぱにガイアナの人口の10%ほどを占める。(もちろん昔は100%だった。)

コロンブスにつづくヨーロッパ人たちは、当初、先住民の大歓迎を受けた。ガイアナに最初に来たオランダ人も、いちばん初めは先住民ときちんとした取引をするため交易所を作っている(THE COMING OF THE EUROPEANS, GUYANA - A Country Study)。

しかしヨーロッパ人は先住民の文化や慣習にまったく理解を示さなかった。ヨーロッパの文明をまったく知らなかった中世の「辺境」のことだから、たしかに理解しがたい異様な慣習などもあったかもしれないが、ヨーロッパ人は、それも含めてすべてを否定した。裸であることも、自然をすみかとすることも。――ヨーロッパ文化では、裸の生活は不道徳だし、自然は科学のちからによって支配されるべきものだったからだ。

キリスト教の聖職者たちもまた、アメリカ先住民の宗教や信仰を野蛮で邪悪であると決めつけ、「正しい」神の教えに改宗させようとした。

火薬、大砲、銃といった近代的発明品を持つ人々が、先住民を制圧するのに時間はかからなかった。苛酷な強制労働や、ヨーロッパからもたらされた「新しい」病気に対して抵抗力がなかったことなどから、ヨーロッパの入植が始まるやいなや、アメリカ先住民は急激に死滅していった。

ヨーロッパ人がアフリカ大陸からわざわざ黒人奴隷を船で連れてくるようになったのは、第一の奴隷であった先住民を「使い果たして」しまったからだ。

「インデアン」をさんざんいじめてきたことへの罪の意識もあってか、自然を乱開発したヨーロッパ人との対比において、アメリカ先住民があたかも自然を理解し自然と調和して生きる自然の守り神であったかのように逆に偶像化される傾向もあるが、当時のアメリカ先住民の暮らし方にも、無計画に自然を破壊する面がなかったとは言えない。当時のキリスト教的制度には現在からみておぞましいと思われる点が多々あるが、アメリカ・インディアンの社会制度のなかにも、種族によっては、異様な迷信や野蛮な風習と非難されても仕方ない面がいろいろあったらしい。――先住民の社会制度に何らかの意味で良くない面があったとしても、だからといって、武力を使って宗教や習慣を無理やり変えさせることが正当化されるわけではないが、ヨーロッパ人の側にも当時の諸事情に照らして先住民に敵意や憎悪をいだく合理的な理由があったようだ。――

いずれにせよ、ヨーロッパ人の来航でアメリカ先住民の運命は急変し、いくつもの種族が絶滅の危機にさらされた。

1719年の「ロビンソン・クルーソー」の主人公は、無人島でのんびり生活しているところに漂着してきたヨーロッパ人をみて、開口一番「わたしはキリスト教徒です」というが、深読みすると、すごい皮肉だ。

ガイアナに最初に入植したのはオランダだった。

1621年に設立されたオランダ西インド会社――貿易会社であるが植民と軍隊保持の権利を与えられていた――は、最初の入植地エセキボを中心にガイアナの支配を始めた。1627年には第二のオランダ入植地バービス(ベルビセ; Berbice)が建設された。

ガイアナでの砂糖きびの栽培は、1658年、オランダ西インド会社の監督下で開始された。砂糖は、それ以来、こんにちにいたるまで、ガイアナの主要な輸出品となっている。

1665年、イギリスはオランダに宣戦。ガイアナでも一時、オランダ植民地を占領した。しかし1667年にオランダに奪回された。

三番目のオランダ入植地デメララは1741年に建設された。

オランダ人は、アフリカ人奴隷を輸入して自分たちの農園で働かせていた。奴隷に対する扱いは苛酷で非人道的だった。命を落とす者も多かった。そのため命がけの抗議行動もかなりあった。最も有名なものは、1763年から64年のバービスの反乱だ。植民地バービスの農園で奴隷たち約3000人が反乱を起こしたのだ。オランダ人はこれを単独で鎮圧できず、英仏の協力を求めた。近くの英領、仏領の植民地から部隊が呼ばれたCS14。反乱のリーダーとなったコフィ Cuffy は、こんにちガイアナの国民的英雄とされている。

1781年、ふたたびイギリスが3植民地(エセキボ、バーバイス、デメララ)の支配権をうばった。英軍は、イギリス国王の名をつけた要塞フォート・セント・ジョージを建設し、そこからガイアナ統治の指揮をとった(ちなみにインドにも同名の要塞が作られた)。この要塞があった場所が、こんにちの首都ジョージタウンである。

早くも翌年にはフォート・セント・ジョージは陥落した。フランスとオランダの連合軍の前にイギリスの支配は終わった。

1796年、ふたたびイギリスがガイアナを占領した。ところが1799年にナポレオン戦争が起こり、1802年、アニアンの和約でイギリスは占領したガイアナをオランダに返還することになった。この和約は一年しか続かず、1803年、イギリスは条約を無視してまたもやガイアナを占領、中心地の町をジョージ・タウンと改名した(当初は二語で George Town、のちに一語で Georgetown)。ヨーロッパ諸国間の協定で、1814年CS15(または1815年GG)にガイアナの各植民地は英国領となった。

このようにイギリス、フランス、オランダなどはギアナ地域で奪ったり奪われたりの陣取り合戦を続けたのであるが、「占領した」とか「返還した」とか言っても、それは、これら強国のあいだでのゲームであって、本来の住民の意思とは関係ない話だった。

1823年、「イースト・コースト」すなわちデメララ川東岸地区で奴隷の反乱が起きた。抑圧的なヨーロッパ人への不満が爆発し、かれらは労働を放棄、ヨーロッパ人を人質にして戦った。ひとつの農園で起きた反乱は次々と周囲に広がった。イギリス軍が出動して鎮圧のため奴隷たちに発砲したため、推定200名が命を落とした。3日めにイギリス軍と奴隷のあいだで和解協定が成立した。デメララの反乱と呼ばれる。

1831年、エセキボ、デメララ、バービスの3植民地はイギリス領ギアナ(British Guiana; BG)として統括された。ベンジャミン・ダーバン(Sir Benjamin D'Urban)がイギリス領ギアナの最初の知事となった。1834年に落成した庁舎は現在でも議会の建物として使われている。

この時期、各国では奴隷制の是非をめぐる論争が続いていたが、1834年、イギリスでは解放法(The Emancipation Act)が施行され、名目上、「奴隷」は廃止された。奴隷だった人々のうち6歳以上の者は、かわりに「

農園の地主たちは「年季奉公人」たちに対する虐待的な扱いをやめなかった。同じ1834年、これに抗議する平和的なデモが行われたが、指導者とされたデイモン(Damon)は逮捕され、反乱罪で死刑を言い渡された。絞首刑は落成したばかりの新しい庁舎前で行われた。

年季奉公制度(Apprenticeship)は1838年に廃止され、もと奴隷の身分は「年季奉公人」から「労働者」になった。

奴隷制度の廃止にともない、イギリスは植民地の農園での労働力確保のため、ドイツ、ポルトガル、インド、中国から長期契約労働者(indentured laborer)を集め始めた。現在(2002年)ガイアナの人口の半分をしめるインド系住民は、こうしてこの土地を踏むことになった。

ヨーロッパ領の植民地に運ばれたインド人のうち、最も多い行き先はモーリシャス、二番目がガイアナだったという(Indian Indentureship System And Arrival of Hindus into the Caribbean)。ガイアナに渡った中国人については、独立した論考 Chinese in Guyana: Their Roots がある。またポルトガルからガイアナへの出稼ぎ労働者というときのポルトガルはポルトガル本土ではなく、ポルトガル領西アフリカの諸島(マデイラ、アドレス、カーボベルデ)をいう(このようなポルトガル人は、当初、ガイアナの国勢調査においても「白人」と区別されていた)。「ドイツ」はハッキリしないが、ユダヤ人の移住者か。

賃金を受け取るようになった元アフリカ人奴隷たちは、土地を買い、自分たちの新しい村を作った。エセキボ川地域のクイーンズタウン(1838年)、デメララ川東岸地域のビクトリア(1839年)、バクストン(1840年)は、こうしてできた村だ。

1842年、デメララとエセキボの砂糖きび農園の労働者が、劣悪な労働条件をこばみ、ストライキを起こした。1848年には、賃金の削減に抗議して、英領ギニア全体でストライキが起きている。

1857年、クユニ(Cuyuni)川で

稲作は1890年代にさかんになり、1905年にはコメを輸出するまでになった。こんにちでもコメはガイアナの主要輸出品目である。

一方、1905年には劣悪な生活環境に抗議する暴動が起きている。暴動はジョージタウンで始まり、他地域にも飛び火した。イギリスは軍隊を出動させ、これを鎮圧した。

1828年から1836年にもイギリス領ギアナで激しい暴動やストライキが続発した。経済の悪化にともなう騒乱は、同時期、ほかの英領西インド地域(例えばバルバドス)でも発生している。イギリスは調査団(Moyne Commission)を派遣しているが、第二次大戦にはばまれ、調査報告書の公表は1945年までのびた。1939年にデメララ川西岸地区の農園で起きたストライキでは、生活の困窮をうったえた参加者のうち4名が殺された。1948年にも、砂糖きび農園で働く5人の労働者がイースト・コートのエンモア(Enmore)でストライキ中、警察に殺された。エンモア殉教者(Enmore Martyrs)と呼ばれる。

1941年、アメリカ合衆国は武器貸与法(Lend-Lease Act)を成立させ、イギリスへの軍事援助を本格化させた。これにもとづき、米軍は英領ギアナにAtkinson空軍基地(現在名はTimehri)を建設した。

イギリスは英領ギアナの独自の憲法を受諾し、自治を許したかにみえた。1953年、英領ギアナで最初の普通選挙が実施され、人民進歩党(The People's Progressive Party; PPP)が24中18議席を確保して圧勝した。党首はジェイガン(ジャガン、ジェーガン; Cheddi Jagan)。党首の妻ジャネット・ジェイガンを含む3人の女性も議席を得た。人民進歩党(PPP)はマルクス・レーニン主義をかかげる共産主義政党だった。党員には「コミュニズムを止めるより、あすを止めるほうが簡単だ」(You can more easily stop tomorrow than stop Communism)と言い放つ者さえあった。

労働関係法案が可決し、人民進歩党(PPP)の議員たちが共産主義を支持する発言をすると、イギリス政府は英領ギアナ憲法を停止させ、ジョージタウンに軍隊を派遣した。PPP党員のなかには拘留されたり、軟禁された者もいた。英領ギアナの政治は混乱し、暫定政府にゆだねられた。

こうしたなか、1955年、バーナム(Forbes Burnham)がPPP主流派から離れる動きを見せた。1957年の総選挙で、チェッディ・ジェイガンひきいるPPP主流派は14中9議席を獲得。バーナム派は3議席を獲得、これを機に独立して新党「人民国民会議」(People's National Congress; PNC)を結成した。

PPPとPNC しばしば「PPPはインド系住民の党、PNCはアフリカ系住民の党」――として、政治の混乱を「民族紛争」「国内問題」にしてしまうワンパターンの説明がなされるが、本質は違う。

ガイアナのこれまでの歴史では、農園や奴隷を所有する少数のヨーロッパ人が、そのほかの多くの人々を苦しめてきた。歴史的経験から、軍隊の力で小国を征服する帝国主義(植民地主義)や資本があればやりたい放題という資本主義への不信が実感として存在し、システム的に貧富の差が存在しえないような経済体制への憧れがあった(当時としては、社会主義にも特有の問題点があることは、それほど認識されていなかった)。

ところが、キューバの例からも分かるように、アメリカ合衆国は、自国のすぐそばの中南米に「東」の陣営ができることを警戒し、かなり露骨にこれを妨害しようとした。東西対立の流れにおいては当然のことだ。とくに、ガイアナには既に米軍基地があった。ここはアメリカが先に確保した陣地なのだ。このような地域が独立まぢかとなり、独立後「裏切って」東側につきそうになったとき、それをやめさせようとするのは当然だろう。内政を混乱させるために、外力によって「民族紛争が作られる」のは、歴史において、とくに珍しいことでない。レバノン現代史の場合のように、本来、ほとんどなかった民族的アイデンティティが人工的に「独立への意欲」まであおられることすらある。

1961年の総選挙ではPPP、PNC、および連合勢力(United Force; UF)が争い、ジェイガンひきいるPPPが35中20議席を得てふたたび勝利した。自治政府は電力会社を国営化するなどの経済政策をうちだした。

1962年の緊縮予算への抗議やストライキは暴動や略奪に発展し、建物への放火すら起きた。1963年に自治政府PPPが労働関係法案を提出しようとするとゼネストが起きた。ストライキは80日間にも及び、ついに労働関係法案は撤回された。英領ギアナ知事サー・ラルフ・グレイは暴動鎮圧と秩序回復のためイギリス軍の派遣を要請した。政情不安は1964年まで続き、職場や住宅が放火され、約180名が命を落とした。

こうした政情不安の背景において、1960年代、米中央情報局(CIA)がいろいろ煽るような工作をしていたのでないか、という推測は根強い(例えば、アフリカ系住民に「このままではインド系に支配される」というウワサを流し、動揺した住民のなかで過激な運動を始めるものを影から支援。同時にインド系住民に対しても同じような工作をする)。1996年にアメリカ国務省が機密扱いを解除して公開した公文書は、この予想を裏切らない。1964年までの期間、名目上はPPPが政権をとっていたが、実権は植民地知事にあったともいう。政権をとりながら当初の国民の期待に応えられなかったことも、激しい不満の原因となったかもしれない。

実効的な政権担当者について「民族差別的」だとして反発が広がるのならまだしも、最終的な実権が植民地知事にある段階で、自治政府のありかたが民族対立をまねく・まねかない、といってみたところで、そらぞらしい。しかも、自分たちで投票して選んだ政党だ。いやなら、どうせすぐ次の選挙もあった。この時期に、住民の大半が奴隷や奉公人として抑圧されていた時期でさえ起こらなかった規模の暴動が、非力な自治政府PPPに向けられたのは不自然とも思える。現実的な民族対立の原因が見あたらないのだ。他方、「西側」の諸大国にとって、ここに社会主義国家が誕生することは心配のたねであり、干渉、妨害をする明白な動機があった。「インド系」のジェイガンの政党PPPから「アフリカ系」のバーナムが独立して新党を結成したのは、100%バーナム自身の内発的意思だったとは思わない。アフリカ系住民の利益のために……という素朴な気持ちもあっただろうが、この行動には何らかの外からの働きかけがあったと思われる。本人が意識していないにせよ、バーナムはこの外力の

植民地から独立国になる以上さまざまな社会システムの大きな変化が予想されるのであって、結果がどうなるにせよ、人々が不安になりやすい状況であったことは間違いない。小さなほのめかしすら大きな動揺の原因になりえた。

1961年の新憲法で英領ギアナは完全な自治を手に入れ――実際に大企業の国営化のような大胆なことも行っている――、独立まぢかに見えた。しかし、原因は何であれ、政情不安が発生したため、イギリス政府は英領ギアナの独立の一時延期を決め、1964年に比例代表制で再選挙を実施することとした。

政治上、インド系住民とアフリカ系住民の対立という構図が作られていたので、比例代表制には「国民の意思を正確に反映させる」という、もっともなたてまえがあったし、実際、PPPかPNCか?という二者択一では、住民の納得が得られるような解決は不可能だったかもしれない。インド系とアフリカ系の比率は、ほぼ半々(6対4程度)だったので、住民構成を政党勢力に反映させることができれば、結果として特定の一党が指導力を発揮することができなくなる。1964年の選挙結果は、おもわくどおりだった。PPPが53中24議席、PNCが22議席を得た。そしてUFが7議席。PNCはUFと連合することで数のうえでPPPを上回る。こうして、PNCのバーナム党首は、思いがけず政権をとることができた。一方、ジェイガンひきいるPPPは政権から追放された。たてまえは「選挙の結果として民主的に」。

何度も何度もしつように選挙を繰り返させてきたイギリスであるが、今回は僅差ながらかろうじて共産主義色の強かったPPPをしりぞけ、PNCのバーナムを首相とすることができたので、このまま独立を認めても良さそうだ。翌1965年のロンドン会議で、イギリスは、1966年5月26日をもって英領ギニアをイギリス連邦内の自治領として独立させることを決議した。独立後の政権は、引き続きPNCのバーナム首相がとる。――PNCは会議に出席したが、PPPは会議をボイコットした。

1966年5月26日、英領ギニア(British Guiana)はイギリス連邦内の自治領として独立し、名をガイアナ(Guyana)とあらためた。「ガイアナ」はアメリカ先住民の言語で「水の多い土地」を意味している。

予定通り、PNCのバーナムが最初の首相に任命された。UFのピーター・ダギアルが副首相だった。このように、比例代表のトリックで、個人としてなら最多支持を集めたはずのPPP党首ジェイガンをていよく追放してしまった(党としてもPPPが最多得票だったのに)。イギリスやアメリカ合衆国から見れば「困難は分割せよ」のおもわくどおり、しめこのうさうさ。こうなることが分かっているからこそ、PPPはロンドン会議をボイコットしたのだろう。

ガイアナは国連にも加盟、植民地の知事(今は自治領の知事)Governor General の地位もイギリス人からガイアナ人に譲渡された。ちなみに日本は、ガイアナの独立をただちに承認している。

PNC-UF連立政権のほうだが、1968年に、UF出身の閣僚複数が辞任している。PNCはUFと連合して初めてPPPを上回る過半数を獲得できたわけだが、この連立政権は内部的には、それほどしっくりしていなかったようだ。にもかかわらず、1968年の総選挙ではPNCが――今度は単独で――ふたたびPPPをやぶり、バーナムは首相に再任された。この選挙結果は少々不自然なので、なんらかの「操作」があったのではないかという疑惑がある。

「アフリカ系」のPNCが不正疑惑を持たれることは、PPPを支持する「インド系」住民の民族的不信を高めるから、操作があったのではないかと疑われることは工作者にとって、その目的上、かえってつごうがよい。言い換えれば、PNCに有利な結果が出たからといって、PNC自身が直接間接に工作をしたとは限らない。そもそも不正操作などなくても良かった――不正操作があったのではないか?と国民のあいだに相互不信や疑心暗鬼が広まるなら、それで目的は達せられる。

1970年2月23日、ガイアナは共和制を宣言、国名をガイアナ協同共和国 Co-operative Republic of Guyana, the とした。2月23日という日付は、バービスの反乱(1763)――オランダ人領主の苛酷な扱いに対する、奴隷たちの抗議行動――が始まった日付を記念して、選ばれた。知事職は廃止されたがイギリス連邦そのものには、とどまった。また象徴的大統領(Ceremonial President)が置かれたが、実権は首相にあった。国名に協同(Co-operative)とつけた真意は分からないが、たぶんインド人、アフリカ人、先住アメリカ人、中国人、西アフリカ系ポルトガル人、ヨーロッパ人などからなる多民族国家のありかたを示しているのだろう。

ガイアナ政府は、外国資本の企業を次々と国有化した。Demerara Bauxite Company, Ltd. (通称 Demba)と初めとする鉱業関係企業や、砂糖きび畑の大半の土地の所有権を持っていた Booker McConnell Ltd. がその例だ。

1973年の総選挙でも、またもやPNCがPPPを破り、ひきつづきバーナムが首相の座についた。この選挙のときも、なんらかの外力による操作があったのでないかと疑われた。

もし選挙に不正操作があったとしても、PNCも上述のような社会主義的政策を明確にしていたのであるから、東西冷戦の西側陣営に直接「役立てる」という点では、PPPをおさえてPNCを政権につかせることには意味がない。PPP、PNCのどちらが政権をとっても、ガイアナが社会主義的傾向を強めることは、直接的には防げないからだ。もし妨害したいなら、PPPとPNCの対立という構図から内部崩壊を目指すべきだろう――「人種間の対立が浮き彫りになる」といった内政問題に見せかけて。

1974年、PNC党首バーナム首相は、党の方針を定めたソフィアの宣言を発表、「ガイアナ国内のすべての組織は政府PNCの機関とみなされ、その指揮に従うべきものとする」とした。例えば日刊新聞「ガイアナ・グラフィック」もこの年、政府に買収された。

いろいろ理由はあるにせよ、PNCもこのような政党なのであり、「PPPは共産主義だからつごう悪い。PNCなら良い」というわけでは、なかった。どちからといえばPPPのほうが有能で現実的だったかもしれない。が、初めから目的はPPP追放で、PNCを政権につけるのは目的達成のための便宜上の手段にすぎなかったのであり、今となっては、PNCが専制的な政治を続けて国民の不満が高まってくれるほうが、「つごうがよい」とも言えた。

ガイアナは資本主義を捨てたわけではなかったものの、社会主義的な路線を歩み始めていた。もとより「西側」諸国から危険視されるものだった。とくにPPPはソ連やキューバに接近しているとして西側諸国から警戒された。

1978年、ガイアナの辺境地帯で土地を借り、森のなかで自給自足的な生活を送っていたアメリカのキリスト教団体「キリストの人民寺院」(People's Temple of Christ)のメンバーが集団自殺した。

この事件はたまたまガイアナで起きたというだけで、当事者はガイアナと関係なかった。人民寺院の指導者ジム・ジョーンズ牧師 Rev. Jim Jones はアメリカ生まれのアメリカ人であり、メンバーの大半もそうだった。

人民寺院に土地の使用を許可したのはガイアナのバーナム政権であるから、このカルト団体と当時のガイアナ政府になんらかの関係があるのではないか?と考える人もいる(Remembering Jonestown)。また、このような「異常」なアメリカの宗教団体に土地の使用を許可したことで、ガイアナの評判が悪くなったと考える人もいる。しかし、ガイアナ政府が土地の使用を許可したのは1974年である。事件のもっと直前、1977年にサンフランシスコ市もジム・ジョーンズを住宅局委員(San Francisco Housing Authority Commission)に任命している。

1975年には、ジョーンズ牧師は「アメリカにおける最も高潔な牧師100人」(100 outstanding clergymen in America)のひとりにも選ばれているし、翌1976年には、ロサンジェルスの Herald Examiner が彼を「一年で最も活躍した人道主義者」を意味する Humanitarian of the Year に選んでいる(The Death of God Socialist, The Effectiveness of the Twelve-Step Treatment)。1974年にジョーンズに土地を貸したガイアナ政府がもし「悪い」とすれば、事件直前に彼に住宅政策をゆだねたアメリカの地方行政も間違っていたことになるし、アメリカ合衆国でのこうした栄誉も見当違いだったことになる。これは仮定であり、実際にはジム・ジョーンズの宗教的、政治的評価は広く確立していた。社会一般に偉大な宗教家、思想家、慈善家であると、みなされていたのだ。

そのような人物が宗教的情熱をもって辺境の密林を

ガイアナ国内で起きた大事件であるにもかかわらず、ガイアナ政府は調査を行うことができなかった、という点は、べつの意味で印象的だ。ガイアナ政府は名目上はアメリカの捜査活動を「監督」したが、実際には、自主的な調査などを行えなかった。

1973年に結成された「働く人民同盟」 Working People's Alliance (WPA) には各民族からまんべんなく知識人や政治家が参加していた。1979年に政党となったが、非公式の代表をつとめた Dr. Walter Rodney は翌1980年に暗殺された。まるで「良い」政治的動きが始まると、不可解にも、すぐにつぶされるようだった。

1980年の新憲法では、象徴大統領制を廃して、大統領が政治の実権をにぎるようになった。1980年の選挙では再びPNCが勝ち、バーナムが(実権を持つ)初代大統領となった。1985年にバーナムが亡くなると、後継者ホイト Desmond Hoyte が大統領となった。直後に実施された総選挙も PNC の勝利だった。選挙が不正に操作されているとの疑惑が再燃したが、ホイトは大統領職にとどまった。

1992年の総選挙では、とうとう国際監視団のモニタリングが入った。するとPNCの連勝は終わり、PPPが政権をとった。選挙の不正が改善されたのか、実際に支持率が変わったのかは、微妙なところだ。黒人とインド系住民の対立などと言われていたが、実際にはアフリカ系住民のなかにも(インド系の)PPPを支持する者が多かったことが分かる。人種より政治的手腕のほうが大事、という当たり前のことだった。ジェイガンが大統領に、首相にはPPPからでなく共闘関係にあったCivicから、ハインズ氏が選ばれた。

1993年にはオマイ金鉱 Omai Gold Mine での商用採掘が始まった。金鉱はエセキボ川支流のオマイ川近辺にあった。1995年には自然災害が原因とはいえ、鉱山から大量の有毒排水が川に流出する事故が起きている。

1997年にジェイガン大統領が亡くなると、ハインズ首相が当座の大統領となった。直後に実施された総選挙では、PPP/Civicがふたたび勝って、ジェイガンの妻のジャネット・ジェイガンが大統領に選ばれた。東西冷戦が終結したため、大国としても、ガイアナの政権が社会主義的であろうが何主義的であろうが、あまり気にしなくなったようだ。そのため平和になったとも言える。巨視的にみれば戦争(冷戦)が終わったから世界が平和になった、というだけの構図だが……。

東西対立はやわらぎ、ロシア(旧ソ連)や中国は、資本主義的な競争による市場原理を取り入れ始めた。また旧「西側」諸国も修正資本主義と呼ばれる社会主義的政策――社会保障や福祉の重視――をうちだし、貧富の差が拡大しすぎないように国のちからで所得を再分配する傾向が強まった。かつての東西の「哲学」対立をやめて、それぞれに良いところを取り入れたとも言える。ガイアナでも1960年代に国営化された電力会社が、1999年にふたたび私有化(民営化)されている。

1999年、健康上の理由からジャネット・ジェイガンは大統領を辞任、後任にはジャグデオ氏 Bharrat Jagdeo が選ばれた。2001年3月の選挙でもPPP/Civicが勝って、ジャグデオが大統領に再選された。

ガイアナの国旗

ガイアナの国旗は The Golden Arrowhead(黄金の矢じり)と呼ばれる。緑は「農業と森」、白は「川と水」、金色は「豊かな鉱物資源」、黒は「忍耐」、赤は「情熱と躍動」を表している。

ガイアナ史の出典

[CS14] THE COMING OF THE EUROPEANS, GUYANA - A Country Study, Library of Congress, 1992

[CS15] TRANSITION TO BRITISH RULE, GUYANA - A Country Study, Library of Congress, 1992

[GG] A History of the Republic of Guyana and British Guiana, GUIANAGUIDE.COM

ガイアナの面積は日本の本州くらいで、けっこう広い。内容も大西洋岸の海岸があり平地があり山があり熱帯雨林がありサバンナ(大草原)があり……といった感じで多様だ。美しい滝も多い。なかには一段の滝としては世界最高級の落差があるという巨大な滝もある。

地上の林縁からみた密林地帯(写真)は独特の美しさを持っている。

Another view of the country of Guyana, from The Natural Beauty of Guyana,

© Guyana Outreach Missions, 1998.

Another view of the country of Guyana, from The Natural Beauty of Guyana,

© Guyana Outreach Missions, 1998.

テキサス大学の版権フリー地図コレクションで、ガイアナの地図を見ることができる。

「ギアナ」と「ギニア」 南米のギアナ(Guiana)/ガイアナ(Guyana)と、西アフリカのギニア(Guinea)は、名前がにているので、間違わないようにしよう。「ギアナ」と「ガイアナ」は単なる発音の違いの問題だが、「ギニア」はアフリカにあるぜんぜん別の地域なので注意! 「穴(アナ)は南米」と覚えといたらいいかも。

ガイアナの国歌は、素直で美しい曲です。よくある威厳たっぷり(我らは強いんだぞみたいな)だったり、やたらと荘重だったりラッパが鳴り響いたりする曲想では、ありません。国歌のmp3ファイルをお聴きください。詞は単なるきれいごとでなく、実際の地理や歴史的事実を反映して、せつせつとしています。とくに One Land of six peoples(6つの民族の1つの土地)というのは(それだけだと月並みな標語かもしれませんが)この歌のなかで聴くと、感動的。それは複雑な歴史的経緯のなかでの遙かなる憧れなのでしょう。

Dear land of Guyana, of rivers and plains,

Made rich by the sunshine, and lush by the rains,

Set gem-like and fair between mounts and sea-

Your children salute you. dear land of the free.川と野の、いとしいガイアナの土地、

豊かな太陽の恵み、雨のうるおい、

山と海にかこまれて、宝石のように美しい。

あなたの子らがあなたにあいさつします、いとしい自由の土地よ。Green land of Guyana, our heroes of yore,

Both bondsman and free, laid their bones on your shore,

This soil so they hallowed, and from them are we,

All sons of one mother, Guyana the freeガイアナの緑の土地よ、いにしえの英雄たちは、

奴隷も自由民も、あなたの岸辺に骨を埋めました。

かれらがこの土を神聖なものとしますように。そしてかれらよりいずる我ら、

一なる母ガイアナのすべての息子たちが、自由でありますように。Great land of Guyana, diverse though our strains,

We are born of their sacrifice, heirs of their pains,

And ours is the glory their eyes did not see -

One Land of six peoples, united and free.ガイアナの素晴らしい土地よ、我ら出自は違えども、

わたしたちはみな、かれらの犠牲から生まれました、かれらの苦痛の相続人です。

そしてわたしたちには、かれらの目が見ることのなかった栄光があります――

6つの民族のひとつの地、結束と自由の――。

冒頭にあげた日本語訳は、同じメロディーのまま日本語で歌えるようにしてみたものです。曲(mp3)にあわせて歌ってみてください。公式の訳などではなく、あくまで勝手に作ったものですので念のため。

いとしガィアナ 川と野ずえ

ひかりは輝き 雨は優し

宝石のごとき 山辺 海辺よ

われらが母 自由の土地よ

みどりガィアナ 悪夢は去り

つながれし奴隷 ここに眠る

安らかなれかし そして我らに

ガィアナの子らに とわに自由を

とぅときガィアナ 民は違ぇど

同じくるしみを いしずえとす

父祖のみた夢を 我ら遂げずや

"Guyanese" Music (MUSIC FROM GUYANA) のページでは、いろいろなガイアナの音楽をストリーミングで聴くことができる。先進国の現代人からみるとちゃちな軽音楽みたいなのもあるけれど、奴隷やそれに準じた立場であった人が苦しい歴史のすえに自由を手にして、こころから歌を楽しめるようになった……という歴史を考えると、感慨深いものがある。

「Independence Flounce」は、ある意味、鮮烈な叫びだ。