大統領は側近とフランス語圏アフリカ・サミットについて話しあっていた。すると、ひとりの男がそっと部屋に入ってきた。すばやく腰からレボルバーを引き抜き、大統領の首の左側に一発、弾丸を撃ち込んだ。ローラン・カビラ大統領は、もんどりうって倒れた。男は後ずさりながら、さらに二発、発射し、逃げた。

以上が、唯一の目撃者とされるエミール・モタ(Emile Mota)氏の証言だ。実際にその通りだったのか、またどのような動機や背景があるのか、真相は謎に包まれている。が、いずれにせよ、コンゴ民主共和国(旧ザイール)の大統領は暗殺され、息子のジョゼフ・カビラ氏が新大統領となった。

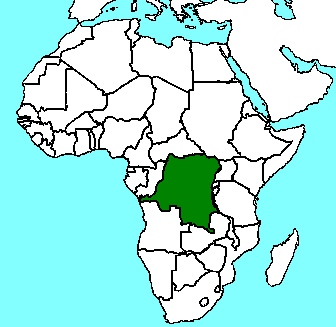

コンゴ(コンゴー)はアフリカ中央部の大国で、面積は日本の6倍、約5千万人が住む。

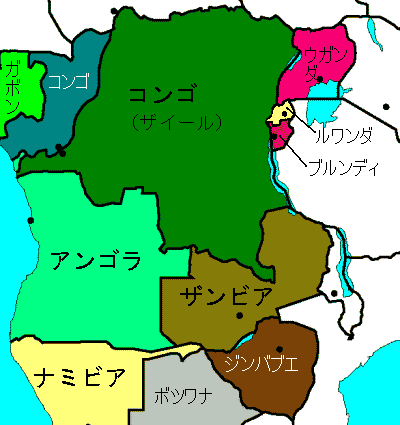

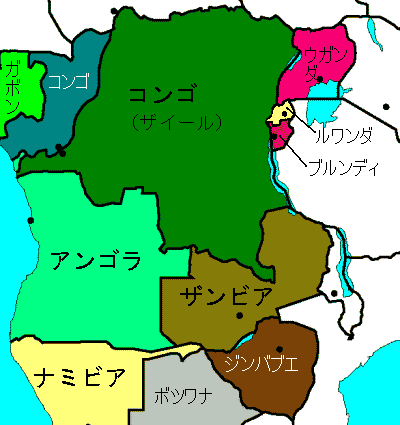

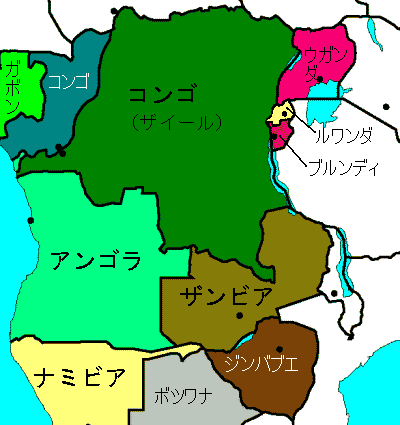

じつはコンゴという名の国は、ふたつあって、ひとつは、この「コンゴ民主共和国」(Democratic Republic of the Congo)、もうひとつは「民主」がつかない「コンゴ共和国」(Republic of Congo)……となり同士の国だ。もともとこのあたりは、今でいうガボンやアンゴラの一部まで含めて広大な「コンゴ王国」というひとつの国だった。それを、れいのアフリカ植民地の時代に、れいによってフランス、ベルギー、ポルトガルが取り合って、でたらめな国境線を決めてしまった。結果として、現在、同じ民族的基盤(言語学的にはバントゥー語系)を持つ人々が4つの国に分かれて住んでいる。まあ、よくあることでしょう。

コンゴ民主共和国は、一時期「ザイール」という国名だった。上の地図では「コンゴ(ザイール)」と書いてある。この記事では、コンゴ共和国を「西コンゴ」、コンゴ民主共和国(ザイール)を「東コンゴ」と呼ぶことにする。この呼び方は妖精現実が勝手に作ったもので、一般には通用しないので注意してほしい。

東コンゴ(ザイール)はベルギーの植民地だった(ちなみに西コンゴはフランスの植民地だった)――そして“アフリカの年”1960年に独立した。独立したとたん内輪もめ、というよくあるパターンだが、このことを図式的に表現すると「あまりに強大な暴君が治めていると、ケンカもできない。その暴君がいなくなったとたん、暴政時代のさまざまな矛盾が一挙に表面化していさかいが起きる」――いま仮にスターリンを例にとると、ソ連崩壊後の旧東欧圏でのごたごたがそれにあたるし、アメリカ合衆国を例にとれば、21世紀のいつか、アメリカが国際政治で相対的にちからを失うにつれ、アメリカがかつてやらかした無茶の数々が大問題として現れてくるかもしれない。

話を戻して、当初の紛争は、カタンガ州(シャバ州)の分離独立運動だった(地図参照)。カタンダ州は、ザンビア国境近くの鉱物資源の宝庫で、ダイヤモンド、コバルト、銅などを産する。こういう地域は、争いのもとになりやすい。この地域の住民が中央政府に反感を持つようにたきつけ、独立運動を裏から支援、うまく独立させられたら、そのときは「友好国」と称して鉱山の利権を……と、いうのは、ありがちな話だ。もちろん自分の国のドル箱の部分が勝手に分離独立したら困るので「反政府テロ」を厳しく弾圧するのは旧ユーゴでもインドネシアでも繰り返されていることで、ついでにいえばチェチェンは石油パイプラインの大動脈だし、アフガニスタンは天然ガスのパイプラインを引きたい場所だったりする。

国連軍の介入などもあって、ひとまずこのコンゴ動乱は、おさまったが、ダイヤモンドを初めとする鉱物資源の利権は、そのごも東コンゴに重大な影響を与えつづけている(ダイヤモンドが煽る紛争 アフリカ西部)。

1965年、政府軍の最高司令官だったモブツ大佐はクーデターで政権をとり、それから30年以上、独裁的立場にあった。国名も自分の好みにあわせて「コンゴ」から「ザイール」に変更した。類型化していえば、ルーマニアのチャウシェスク、ユーゴスラビアのミロシェビッチのような役回り。決して素晴らしい政治をしたとは言えないが、モブツが君臨していた時期は、それなりに安定していた。東コンゴ(ザイール)の事情に詳しいJAKIさんは、こう書いている。

1989年と1991年に私が旅行した当時は、ザイールは音楽に満ち溢れた平和な国だった。もちろん何もかもがうまく行っていたわけではない。特に二度目の旅行では、モブツ圧政の歪みがそこかしこに見られはじめていて、特に地方都市では不穏な動きにも多く接した。しかし、私の見た限り、1年以上も給料を貰っていない兵士達でさえ決して銃を人に向けることなく、トラブルには説得で臨んでいた筈だったし、最も好戦的な人が多いと言われていた中西部カサイ州を旅したときでさえ、人々は非常に穏やかで、激昂して罵り合うことはあっても、暴力をこの目で見たことがないほどだった。

東コンゴの農村風景

我々は、ややもすると「政情不安定な内戦の続く国」という単純な切り口でその地域をとらえてしまうが、その地域で実際に暮らす多様な人々がいて、多様な文化――うたや物語や工芸――があることを忘れては、ならない。日本人とアイヌ人の二民族しかない日本でも、北海道から沖縄まで、各地に独特の景色があり地域文化がある。ましてや日本の6倍以上の広大な面積に約二百もの民族が住まう東コンゴには、どれほど豊饒(ほうじょう)なさまざまな要素が含まれていることだろう。

ローラン・カビラ氏を中心とする反政府ゲリラ「連合」は、長年の武装闘争のすえ、1997年にモブツ大統領を追放、カビラ氏は新大統領におさまった(このローラン・カビラ大統領が先日(2001年1月17日)、暗殺されたのである)。

カビラ氏は、1960年代の動乱期から、改革派として政治運動にかかわっており、モブツ政権の腐敗ぶりにいらだっていたと思われる(モブツ大統領の不正蓄財は数千億円ともいう)。ところで、世界のどこでもリーダーシップを発揮したがるアメリカ合衆国がなぜモブツの金権腐敗政治を黙って見ていたのか? 人権がどうのこうのといって、またぞろ空爆したりトマホークを撃ち込んだり枯れ葉剤や劣化ウランをばらまいたりしても良さそうなものなのに――と思うかもしれないが、おそらく、となりのアンゴラがらみだろう。アンゴラ政府は社会主義国家を建設しようとしていて、れいによって、それをじゃましようとする反政府ゲリラをアメリカは支援していた。アンゴラの内戦は単純な二陣営の対立じゃないのだが、ともあれ、東コンゴのモブツ大統領はアンゴラの反政府ゲリラを応援していた。

これに反して、カビラ氏は、親ソ的な改革主義者であった。

確かにモブツ大統領の政治は無茶で、それを批判するカビラ氏のほうが正しかったのだが、そうは言っても、もし万が一、1970年代あたりにカビラがモブツを追放して新政権を作っていたとしたら、それはソ連寄りの政権になったであろう。簡単に言えば東コンゴは「東側」陣営に加わっただろう。当時、西コンゴも社会主義路線だったし、アンゴラもそうだった。つまり、アメリカの視点からすると、東コンゴ(ザイール)を失うと、このへん一帯がぜんぶ「ソ連の陣地」になってしまう(ふたたび下の地図参照)。

当時のゲームの論理からして、それは絶対に困るので、アメリカにしてみれば、「モブツの悪政は分かっているが、それでも共産主義政権になるよりまし」だったと思われる。なんのことはない、かつてアフリカで陣取り合戦をくりひろげた英、仏、独、ベルギー、ポルトガルが去ったあとで、今度はアメリカとソ連が同じ舞台で陣取り合戦をしていたのだ。ダイヤモンドや鉱物資源がざくざくとれる国とは、お友だちになりたい。ダイヤモンドを持っている国が犯罪をおかして「見なかったことにしろ」と言えば、アメリカは「何も見ませんでした」。そういうもんです。なんの資源もない国だったら、だれもそこで陣取り合戦などしないでしょう。

ついでにいえば、石油は黒いダイヤですね。石油がとれる国なら、旧時代的に女性参政権を認めなかったりしても、アメリカは文句を言いません。が、ほかの状況では「女性にも教育を受ける権利を認めろ」とか、しつこくインネンをつけてきます。

逆にいえば、もしカビラがモブツを倒して政権を奪ったら、アメリカは表裏でさまざまな妨害をしただろう。例えば、新大統領になったカビラを、さっさと暗殺するとか……。といっても、それは1970年代とかであればありえたかも、という話で、今回の暗殺がどうこうという意味では、ない。謎の事件が起きるたびにCIAの陰謀だのユダヤの陰謀だの言うのは幼稚なことだ――もちろん、そういう可能性を初めからいっさい拒絶するのも幼稚だけれど。

東西冷戦が終結したといっても、その真意は「さしあたっての経済システムは資本主義メインが良いか、それとも社会主義が良いか」というポリシーに、人間的な意味で答が出た、ということにすぎず、その「答」とは、資本主義=自由競争が良い、ということだった。「鉱山資源のような大資本は、あらゆる手をつくして自分のものにしようと奪いあう(あまりおもてだって非合法なことは禁じ手として)のが正しい道だ」というのが、人間の出した答なのであるから、「東西冷戦の終結=いちおうの見解の一致」とは、要するに「これから、もっと激しく、えげつなく、世界全体を巻き込んで、利権争い競争をやるぞ」ということ、くだいていえば、冷戦の終結とは「平和の開始」でなく「経済競争の激化」を意味している。

東コンゴの政治不安には、隣国ルワンダ、ブルンディの内情も関係している。牧畜民のトゥツィ(Tutsi、ツチ)族は、農民のフトゥ(Hutu、フツ)族を約500年前から支配してきたが、最近になって支配される側の不満が爆発し、殺しあいを繰り返している――。ひとつには、「人間は、みな本質的に平等」とかの近代的意識の普及と関係あるだろう。ドイツやベルギーが植民地支配をしていた時期には「ヨーロッパ人がアフリカ人を支配するのは正しいのである」という雛形(ひながた、モデル)があったので、農民のフトゥ族にしても、「牧畜民のトゥツィ族に支配されるのは、天の摂理なんだろうな」と思っていたかもしれない(ちなみに、植民地時代、ヨーロッパ人は、アフリカにキリスト教を広めようともしていた)。けれど「不平等は、いけない。不当な圧迫に対しては戦うべきだ」というような新しい考え方が広まり、伝統的な主従関係、身分制度と衝突するとき、思いもかけない惨劇が生じることがある。

「正しさ」は、ときに「邪悪さ」以上に残酷だ。例えば「一億人の国民から、根拠はないけれど、ひとりあたり毎年百円を集める」という制度は、残酷ではない。たいていの人にとって、百円くらい(気持ちの問題は、あるにしても)痛くもかゆくもないだろう。けれど、この制度が二十年つづいたとして、それを廃止しようとするとき、この制度の恩恵にあずかっていた側には年に百億円の既得権があるのだから、それを守るためには相当に強硬な手段をとるかもしれない。つまり、根拠なくカネを集める制度は邪悪だけれど、それをやめさせるには「百億円の利権」を敵にまわさねばならない。ここにおいては「たとえ勝っても百円のトクにしかならないのに、そんな巨大な敵と戦いたくない」という立場と、「たとえ一文のトクにもならなくても、やはり不正は追及しなければならない」という立場とがありうるが、もし、百円玉などでなく、命のかかわるようなこと、年貢がきつすぎて子どもが飢え死にするといった事態が続けば、ついには激しい抗議行動に発展するに違いない――この場合、抗議の切実さは「百円玉」の場合などの比ではないし(なにせ命がかかっている)、他方、向こうが守ろうとする既得権も百円玉の場合の執着よりはるかにでかい……。

人間は、みな等しい生存権を持ち、それが侵害されるなら国際的に協力して助けなければいけない――という決意は、一種の平和宣言であると同時に、ある種の権利(既得権)への宣戦布告である。もし我々がこのような理念を深く自覚するなら、現在、地球上には桁違いの貧富の差があって、食糧事情ひとつとっても飢えている国とダイエットに苦労する国とがあるのだから、いつかこの落とし前をつけることになるかもしれない。

ルワンダでは、人口の9%にすぎないトゥツィ族が、人口の90%をしめるフトゥ族を農奴(のうど:年貢を納めさせる農民)として支配していた。ブルンディでも状況は似ている。これを解消しようという動きが近年、大きな紛争となった。なにも中央アフリカに限らず、世界中よくあることで、フィジーの先住民とインド系移民とか、ガダルカナル先住民とマライタ人とか、例をあげればきりがない。不当な支配・被支配関係というのは好ましいことでは、ないけれど、だからといって支配側があらゆる意味で悪いわけでもない。トゥツィ族もフトゥ族も、それぞれ、豊かな文化を持っている。とくにトゥツィ族の叙事詩を初めルワンダの文化には興味深いものがあり、これは改めて紹介したい。それと、支配された側のフトゥ族も、もとをただせばルワンダを先住民族「トワ族」から横取りした立場にある(そしてそのトワ族だって永遠の昔からルワンダに住んでいたわけじゃあるまい。このへんは大きな湖があって、みんながほしがる良い土地なのだ)。

弱肉強食、適者生存のゲノムの論理のうえに、思想や情報というミームの論理が加わり始めた今は、いろいろな意味で過渡期の混乱にあるのかもしれない。

なお、大きな国に、はさまれるように、ルワンダとブルンディという比較的、小さな国がある理由だが、植民地時代、ルワンダとブルンディは、その東側に広がるタンザニアとともに、ドイツ領東アフリカを形成していた――それが一次大戦で戦場になり、ドイツは負けたので、ルワンダとブルンディをベルギーに「割譲」した。速く言えば、これも陣取り合戦の末路だ。

さて、東コンゴ(ザイール)の反政府ゲリラであったカビラ氏の「連合」が、モブツ政権を打倒(1997年)するにあたっては、ブルンディ、ルワンダ、ウガンダの軍事的支援があった。それに先だって、1994年、ルワンダでの大虐殺(注)のとき東コンゴ(ザイール)に避難してきたフトゥ族の難民を、カビラ氏の「連合」のメンバーが虐殺したのでは、との疑いも持たれている。東コンゴ(ザイール)に住んでいたトゥツィ族の一部は、東コンゴの反政府勢力として重要な役割を果たしたが、「民族」として見るならトゥツィ族は、ルワンダでフトゥ族に大量虐殺された恨みがあるし、カビラ自身、大げさにいえば民族差別的な感情を持っていたようだ(「植民地時代のなごりをなくして本来のアフリカに戻る」というザイール化政策を強調していた時期もある。国名を「ザイール」に改称したのも、そのことと関係ある)。東コンゴでのトゥツィ族の行動は、単純に「民族の恨み」だけでは説明できないが、1994年のルワンダの動乱で東コンゴにも大量の難民や兵士が入り、それが東コンゴの動乱を加速したという事実は指摘できる。

注:ルワンダで農奴階級であった(多数民族である)フトゥ族のなかのラディカルなグループが、支配階級であった(少数民族の)トゥツィ族を虐殺した。犠牲者は50万人~100万人とされる。また、フトゥ族のなかで虐殺に反対した人々も、フトゥ族過激派によってたくさん殺された。こうした蛮行は、潜在的には、どんな民族でもやりかねない――結果としてあらわれる一部の現象だけをみて「○○族は邪悪な民族だ」とカテゴライズするのは、いわゆる「ヒトラーと同じあやまち」であろう。フトゥ族の側もこれまで農奴としてさんざん痛めつけられてきたという経緯もさることながら、フトゥ族のなかにも暴力による報復には反対する者が多いなか、一部のラディカルなグループの先走りによって一種の異常な心理状態により惨劇がエスカレートしたと考えられる(コソボの場合と似ている)。ちなみに、「民族紛争」といわれるものは、どの陣営とも本来関係ない「戦争を商売にする人々」(広い意味で)にあおられていることもあるし、もっと本質的な原因があるのをごまかすために「民族が勝手に争っている」と称することも、よくある。(戻る)

カビラの「連合」は長期腐敗政治のモブツ政権を倒した。そこまでは良かったが、ここでもまた「勝ったとたんに内輪もめ」のパターンが生じる。大統領になったカビラ氏は、ともに戦ったルワンダに一転して冷たくあたる。ここにおいて、ルワンダの動乱で気が立っているトゥツィ族や、モブツ時代の旧政府軍の残党、さらにはカビラの「連合」の主要メンバーだった者たちまでが、カビラ政権に対する反乱軍となった。……というと非常に複雑なややこしい出来事のようだが、歴史を少し知っているかたなら「お決まりのパターン」だと思うだろう。ついでにいうと、この「反乱軍」がもし仮にカビラをやっつけたとして、今度は、もと反乱軍の内部で内輪もめが始まる、というのが歴史の定石だ。さらにいえば、歴史としては「内部で権力争いが生じ」と記述される事柄でも、歴史に残らないところで「外部」の強いちからが働いていることも珍しくないのであろう。

ウガンダ、ルワンダが反乱軍を支援し派兵、またアンゴラ、ジンバブエ、ナミビアは逆にカビラ大統領の政府を支援する立場から派兵し、「アフリカ世界大戦」となった。

1999年にザンビアの首都ルサカで停戦合意がなされたが、守られていない。

なお、アンゴラ政府の立場からすると、UNITA(アンゴラの反政府ゲリラのひとつ)を応援していたモブツは不愉快な存在で、そのモブツを追い払ってくれたカビラは、いい人、ということになる。念のためにいうと、この時点での東コンゴ(旧ザイール)の反政府軍というときの「政府」(カビラ政権)とは、一時代前(モブツ時代)には自分自身が反政府ゲリラであった――政府軍と反政府ゲリラ、体制と反体制というのは、ことのほか簡単にスイッチしてしまう存在だ。

アムネスティの報告によると、政府軍と、反政府軍の双方が、数千人ないし数万人の子どもを兵隊として採用している。カビラ大統領は、反モブツ政権の闘争において、多数の少年兵をつのったという。1998年8月には国営ラジオ放送を通じて、12歳から20歳までの子どもたちに、軍隊に入るよう呼びかけたとされる。なかには7歳の「兵士」もいたという。東コンゴ(ザイール)で年少者が積極的に軍隊に加わった背景については、JAKIさんの旅行記『ザイール・ヤ・バココ』を読むとよく分かる――仕事もカネもない暇な子どもたちが、あふれているのだ。

「学校? べつに行かなくてもいいんじゃない? オレさ、戦闘でたくさん敵を殺したんだ! 軍人だからな、オレ。それがオレの人生……かな? 楽しいヨ」

――ムシンビさん。13歳でローラン・カビラ大統領の政府軍に従軍。政府軍には7歳の少年兵もいたという。写真は、14歳の兵士(AP)

Cited from Seven-year-olds used as soldiers Photo ©AP/ Brennan Linsley

ルワンダでは強制的な徴兵も行われたらしい。

Kabila makes first peace moves(BBC)によると、ジョゼフ・カビラ大統領は、新大統領に就任早々、積極的な外交活動を開始している。まだ大統領になって一週間だが、おととい1月30日の夜には南アフリカ共和国のムベキ大統領と会見(ちなみに南アのマンデラ大統領は東コンゴの仲介役を買ってでてモブツとカビラの会談を実現させている)、きのう31日にはフランスの大統領とも会見、さらにアメリカの国務長官や国連事務総長にも会いに行くという。BBCの記事では、二年以上も続いている東コンゴ内戦の元凶(げんきょう)はローラン・カビラ前大統領とされ、それが暗殺されて政権交代したので良い変化が現れるだろうと希望的観測が述べられている。他方、ウガンダにいる日本人は「コンゴでは 殺されたカビラの息子が大統領に就任した(中略)親父の政策を引き継ぎ 廻りの国と戦争を続けると宣言した。 ルサカ平和宣言を親父の時代に一応 合意したが そんなものは くそくらえ である。 ウガンダも望むところか? 親父の時代以上に おもしろくなりそうである。」と1月26日の日記に書いている。

WorldNews は、New bids to revive Congo peace talksとして、明るい表情の現地の子どもたちの写真を配信している。